2025-09-26 来源:东方教育时报 记者:臧莺

伸出舌头,用AI舌像仪拍摄照片,1分钟即可辨别体质,并为检测者提供体质类型评估报告以及健康风险预测分析;坐上汽车主驾或副驾驶位,面对车内后视镜上的传感器,就能实时监测心率、车内二氧化碳浓度、氧气浓度、车舱内压力等数据,并以此为依据,实现车载制氧系统提升车内氧浓度;脊髓损伤患者如何才能重新自主站立行走?植入式脑脊接口通过在大脑与脊髓间搭建“神经桥”,便有机会建立感觉运动信息旁路促进神经环路重塑……9月23日至27日,第25届中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)在国家会展中心(上海)举行,上海市高校科技发展中心组织举办的高校展区在工博会的九大专业展区之一——科技创新展区中精彩亮相,吸引了众多参观者的目光。

看风景不晒脸,夏天省电费、冬天不挡暖,无需电源、安装方便,耐久时间可达30年以上……华东理工大学朱为宏院士团队研发的“新一代绿色节能光响应变色玻璃”在展区里一经亮相,就备受关注。“这个变色玻璃就是一个光敏产品,会听从‘光’的指挥进行变色——在紫外光或短波可见光照射下透光率降低、产生颜色变化,光照停止后自动恢复透明。”据朱为宏院士介绍,这是一款集智能、节能、环保于一身的高性能创新产品。作为国内首款光致变色玻璃,它在成本上不仅优于美国同类产品,也显著低于电致变色技术,极具市场竞争力。值得一提的是,今年初春,西藏定日县6.8级地震发生后,项目团队第一时间将自主研发的变色玻璃技术送往海拔4200米的森嘎村。在家园重建中,这些“智慧光盾”经受住了强紫外线、冻土、风沙以及昼夜温差大的“高原环境极限测试”,让藏民的高原新家既“住得舒服”,更“住得长久”。

“新一代绿色节能光响应变色玻璃”应用实景案例(学校供图)

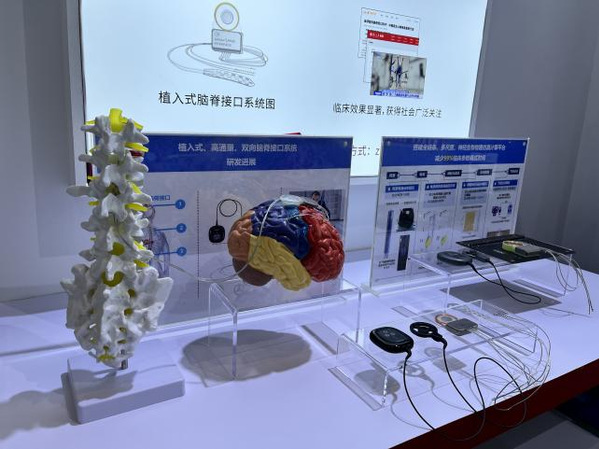

在工博会现场,不少高校推出的展品都与身心健康息息相关。复旦大学加福民科研团队研发的植入式脑脊接口主要针对的就是失去自主运动能力的脊髓损伤患者。据项目组工程师周志鸿介绍,该技术主要通过神经根重建精准定位——将2个直径1毫米左右的电极芯片植入运动脑区,通过在大脑与脊髓间搭建“神经桥”,使脊髓损伤患者实现自主控制下肢行走。“该技术已在复旦大学附属医院完成临床验证,4名完全性脊髓损伤患者重建了下肢运动功能,并首次出现神经自发恢复迹象。这一突破为真正的神经再生提供可能,标志着脊髓损伤治疗迈入新阶段。”周志鸿说。

植入式脑脊接口

上海交通大学陈江平教授团队则带来了全时智能健康座舱系统。在工博会现场,该系统被装配在一辆红旗轿车中,观展者进入车厢后,其心率情况以及车厢内的氧气浓度、二氧化碳浓度、车舱内压力等数据,都会显示在屏幕上。据研发工程师、上海交大研三学生赵千祥介绍,团队创新研发“监测-调控”一体化系统,突破传统技术分散性局限。通过毫米波雷达与生物电传感器融合技术,实现心率等核心生理参数的无感化精准采集,误差率低于3%,达到医疗监测级标准;同步集成微型富氧系统,打破单一供氧设备的功能局限,可在30分钟内将车内氧浓度提升至23%以上,实现从“生理感知”到“健康干预”的无缝衔接,显著缓解高原反应与驾驶疲劳,为驾乘者构建全时健康保障网。

全时智能健康座舱系统

在上海中医药大学的展台前,观展者们大排长龙。原来,大家都对一款“AI舌象仪”产生了浓厚的兴趣。在专家的指导下,只见体验者将面部放入机器指定部位,按要求打开口腔,被拍摄了几张舌苔照片后,仅花了1分钟左右的时间,体质类型评估报告及健康风险预测分析就生成了。“主要体质是阳虚质,次要体质是痰湿质,以阳气不足、形寒肢冷等虚寒现象为主要特征的体质状态,建议饮食口味清淡,遵循‘少盐、少油、少糖’的原则,健脾祛湿,温阳益气,平时作息要规律,避免熬夜,以免加剧气血亏损。”专家结合评估报告现场为体验者进行详细分析,并提出意见和建议,令体验者感到受益匪浅。据了解,这款“AI舌象仪”基于海量舌象数据库,AI模型持续学习优化,辨证能力“越用越灵”,准确率不断提升;并通过云端迭代更新,能确保所有终端“常用常新”,有着广阔的应用前景。

观展者在体验“AI舌象仪”舌诊

在刚刚过去的上海之夏,一个身穿交管制服的机器人亮相于上海市黄浦区南京东路和中山东一路交叉口,引发社会热议。霓虹灯下,人行横道旁,这个机器人头戴警帽、身披反光背心,用标准的手势为车流和行人发出指示。该机器人就是由上海公安交管总队、东华大学、上海傅利叶智能科技股份有限公司合作研发的公安交管机器人。在东华大学展台前,挤满了观看该机器人工作的观众。

公安交管机器人专用制式服装

今年4月,上海体育大学联合百度AI共同研发了全国首个“非遗武术大模型”,该模型也亮相本届工博会高校展区现场。据了解,该大模型具备技术示范、知识问答、智能带教、动作纠错4大核心功能,集“教、学、练、测、评”于一体,能够为武术爱好者提供专业化、个性化、科学化的实时反馈与即时指导,进而实现非遗武术数字化传承、智能化传播。目前,大模型系统已完成多个武术拳种套路的数字人开发,并完成相关知识产权申请,搭载该大模型的一体机已在中国武术博物馆展出,吸引了大量武术爱好者与学生现场互动体验。

师生体验“非遗武术大模型”(学校供图)

以往人工捆扎一把扫帚平均需要3分钟,上海第二工业大学何成教授团队研发的智能柔性捆扎机器人做同样的工作仅需20秒。近年来,该团队聚焦棒材自动化捆扎领域的需求开展了系统研发工作,既可以实现对不同直径钢筋、钢管等定长捆扎,还能捆扎秸秆、竹条,同时可以实现拖把杆等小型棒材全流程自动捆扎。

把氢能直接“变”成电能,还达到了零排放、高效率,这听起来像科幻故事里的“魔法”,却已被上海理工大学江小辉教授团队在现实中实现。这项技术的实现,依托团队在高端数控机床领域的核心优势,通过优化双极板设计、升级电堆技术,将装备制造与产品设计融合,最终形成了高性能双极板及电堆制造技术,并让这项“魔法技术”走进更多产业场景。该技术的诞生,为国产高功率燃料电池的规模化、高质量生产提供了保障。

据了解,工博会已成为全球规模最大的综合性工业品牌展会和促进国际经贸交流合作的重要平台。在本届工博会上,高校展区展示推介了68所高校精心遴选的580项科技创新成果。其中北京大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学等国内“双一流”建设高校42所,占六成多;上海地区高校21所,其他省市高校47所。

而在贯穿全年的“创智汇”系列活动基础上,今年高校展区还特别推出了“创智汇∙工博会篇”路演活动,工博会期间分专业领域开展9场高校参展项目路演。

主办方还组织线上线下专业观众参观高校展区,与工博会组委会办公室、长三角地区地方科技局等紧密合作,发布地区及企业的技术需求,实现供需双向互动。其中,联动宝山区面向参展高校开展宝山杯大学生创新大赛专场宣讲会,并介绍相关政策。高校与企业的产学研合作签约仪式也在不间断举行,服务区域社会经济发展。同时还组织了参展高校就科研合作、科技成果转化体制机制改革等热点问题进行专题研讨,促进校际合作交流。高校展区还新增“成果运营服务窗”,组织专业的技术中介机构、投资公司、金融法律服务机构等为高校科技成果转化服务,做深做实供需对接、概念验证、孵化培育、知识产权保护等专业服务,促进创新链与产业链的深度融合。

原始链接:https://mp.weixin.qq.com/s/MocIEopelmrBKCSJRf6dkw