2025-04-28 来源:第一教育 作者:王佳依

3月29日,上海市应用型本科高校人才培养改革试点启动大会召开。为引导高校紧密对接区域经济产业发展所需,主动优化调整专业设置和人才培养的模式,上海选择上海工程技术大学、上海应用技术大学、上海电力大学、上海第二工业大学、上海电机学院5所高校先行开展试点并逐步推广到全市高校。

第一教育走进5所高校,探访学校在应用型人才培养方面的改革举措和特色亮点。

2024届毕业生就业率98.23%,毕业生平均薪酬水平位列全国高校Top 100;2023年毕业生薪酬水平排名第40位、市属高校前三。

近年来,上海第二工业大学的毕业生表现出了优异的竞争力,其中,大批工科学生投身生产制造、测试装调等人才紧缺技术岗位。

作为上海市应用型本科高校人才培养改革试点高校之一,二工大率先在智能制造专业群和标准化工程专业进行试点,通过对接上海现代化产业体系,推出了产教深度融合改革方案,与宝武集团、中国商飞、华虹集团等大型企业合作,开设多个“订单班”,创新了“工学交替”培养模式。

这番尝试成效如何,第一教育探访了上海第二工业大学—

开设“宝钢班”

3年累积签约近400人

上海第二工业大学作为目前上海市唯一以“工业大学”命名的高校,在65年的发展历程中始终坚守“产教融合、校企合作”办学特色,先后培养出以包起帆、李斌、徐小平等全国劳动模范为代表的数万名毕业生。

近年来,学校与周边浦东金桥、中国(上海)自由贸易试验区、张江高科技园区、长兴岛等重要产业区域的中国商飞、中船集团、华虹集团、上海电气、迪士尼等近60家行业头部企业和科研院开展了应用型创新人才的自主培养。

2021年,二工大与宝山钢铁股份有限公司签订了校企合作协议,面向智能装备控制及运维方向的学生开启“订单式培养”,组建了“上海第二工业大学-宝钢合作班”(以下简称“宝钢班”)。

学生参观宝钢工厂

智能制造与控制工程学院院长汪志锋介绍:“学院结合企业需求为‘宝钢班’学生定制了专属课程,包括‘检测与传感器技术’‘数字化设计技术’‘数控加工技术’‘多轴数控加工’等,这些课程都是学院与企业共建的。”

去年,宝钢正式成为了二工大学生的校外实践基地,学校定期邀请企业内拥有丰富一线经验的技能大师、培训师进校园,为学生带来有关企业认知、发展成才、工匠精神的讲座。

“我也会经常带领学院各专业负责人、青年教师来到宝钢,与企业探讨学生培养各环节的想法,使学院教育教学更加贴近产业实际,同时缩短学生在岗培训周期,帮助学生克服到钢铁企业就职的心理隔阂。”汪志锋告诉第一教育。

据悉,近三年,累计近400位学生毕业后签约宝钢。

除了与宝武集团开设“宝钢班”,学院还与中国商飞开展目录外自设专业“复合材料成型工程”订单式培养;与华虹集团合作设立集成电路专项班;与上海电气、金桥开发区管委会等合作共建浦东智能制造产业学院,“这些‘企业班’的开设,形成了校企育人‘双主体’的局面,通过将企业课程前置,更好地强化学生的实践创新和综合应用能力。”汪志锋表示。

创新“工学交替”培养模式

4年完成10个模块学习

在上海北汇信息科技有限公司,7位大三学生与4位研一学生和企业签署了“入职协议”,接下来,企业工程师将手把手带教这批学生。

这是一家致力于提供汽车电子测试解决方案的高新企业,今年首次和二工大联合开展住企培养项目,“对于参与的学生,从前沿技术的掌握到项目平台的开放,企业都会以正式员工的要求进行培养。”企业负责人黄东风介绍,“本科生的住企培养时长在一年左右,而研究生的住企培养时长则在两年到两年半。”

据了解,2024年,二工大“住企研究生联合培养”项目已经培养学生175名,本科阶段也与多家头部企业展开合作。

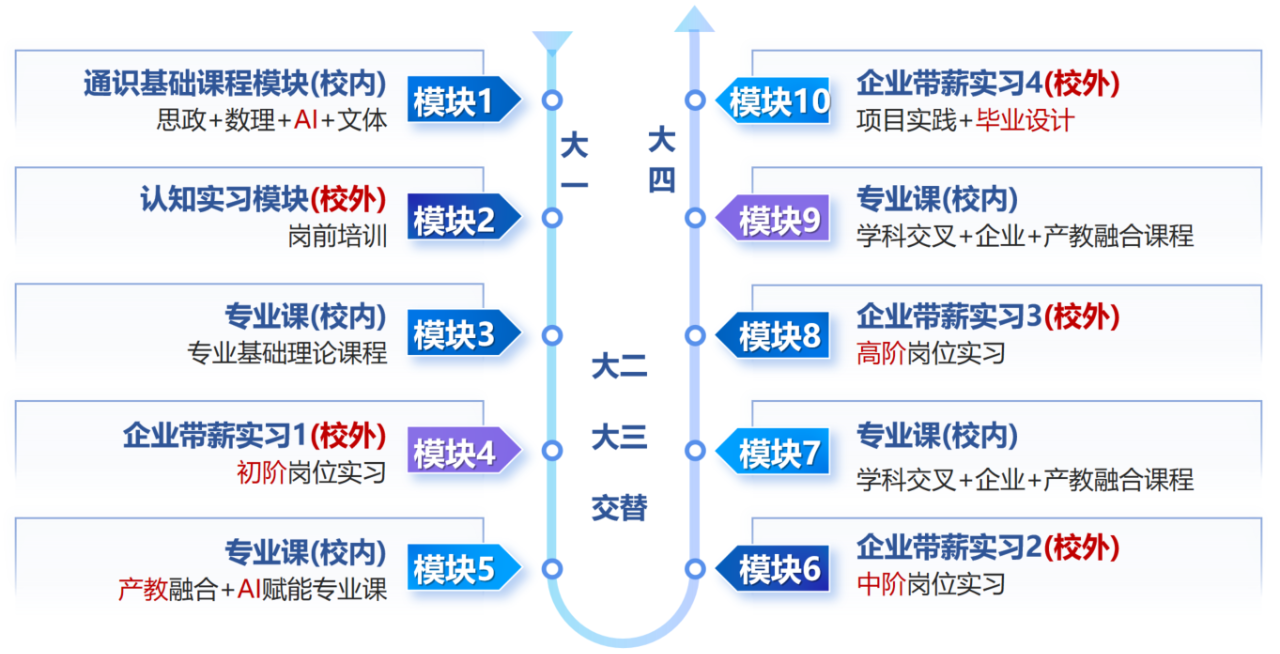

同时,智能制造和标准化工程两大试点专业创新了“工学交替”培养模式,学生在本科阶段交替进阶完成“5模块16个月企业带薪实习项目”。

其中大一在校内完成通识基础课程的学习,大一结束的暑假开始校外进行岗位培训,完成认知实习模块,然后以4个月为一个模块,校内校外交替完成校内专业课学习和校外企业带薪实习。

智能制造专业群学生通过“校内课程+企业项目”双轨学习,掌握了工业机器人操作、PLC编程等核心技术;标准化工程专业首届学生毕业后进入智能制造、绿色低碳等四大产业组,通过校企协同、工学交替学制参与了ISO国际标准起草、验证等全流程实践。

2023级标准化工程专业学生吴沈苇在上海质量管理科学研究院有限公司实习中直接参与了标准文本的编制工作,“在实习阶段,我学会了如何将企业的管理实践和操作规范提炼成符合标准的文字,并确保其具备可实施性,这也加深了我对标准化工作的认识。”

将企业场景“复制”进实训室

随着人工智能时代的到来,二工大联合企业在原有课程中融入了跨学科、面向工业应用的AI通识教育元素,开设了“AI导论”“AI伦理”“AI应用与实践”等课程。

今年,二工大的工程训练与创新教育中心也迎来了转型升级,“我们开发了面向工业应用的虚拟仿真实验项目,让学生在沉浸式、互动式的数字环境中体验AI技术在工程领域的典型应用。”二工大教务处处长夏妍春介绍。

借助虚拟仿真、数字孪生、人工智能等技术,课堂上,学生将多方位接触到真实的生产场景,了解到前沿的行业技术和企业案例。

学校利用5G通信技术,打造了数字孪生系统,构建虚实融合的智能工厂教学场景,学生可以通过数字孪生平台模拟产线调试;经济与管理学院建设了“质量与标准化智能实践虚拟仿真平台”,来支持学生模拟标准制定全流程。

据悉,二工大还整合了校内实验室、实习实训基地和校外企业资源,建设了校内工程创新实践平台、虚拟仿真与数字孪生平台、AI智能制造实训工作坊、厚技智算协同创新平台等,全面保障学生参与学科竞赛、科研项目、创新大赛、企业实习实践。

“双师型”教师比例达80%

上海第二工业大学副校长白建峰坦言,在推动产教融合改革中存在师资来源单一、校企双向流动不畅等问题,“我们更需要一支‘双师型’师资队伍。学校要求青年教师入职后2年内要开展不少于6个月的企业实践,产教融合试点专业教师每年至少1个月的企业或基地实践。同时,我们也鼓励教师参与企业工艺改造、技术创新和AI赋能等项目,开发基于企业真实场景的教学微课。”

此外,二工大还聘请了30余名企业技术骨干担任兼职教师。宝武集团工程师深度参与了“岗位安全规程”等课程的开发;经济与管理学院联合上海市质量和标准化研究院等单位,组建15人的教学指导委员会。

学校教师定期进企业,探讨学生培养方案

白建峰告诉第一教育,目前,试点专业“双师型”教师比例高达80%,企业导师授课率达80%。学校将企业行业背景、横向项目、撰写技术报告、咨证报告、发明专利、技术成果转化等元素纳入考核标准,建立了学校、行业企业、培训评价组织多方参与的多元评价体系,来激励“双师型”教师的成长。

跟踪毕业生职业发展

动态调整专业与课程

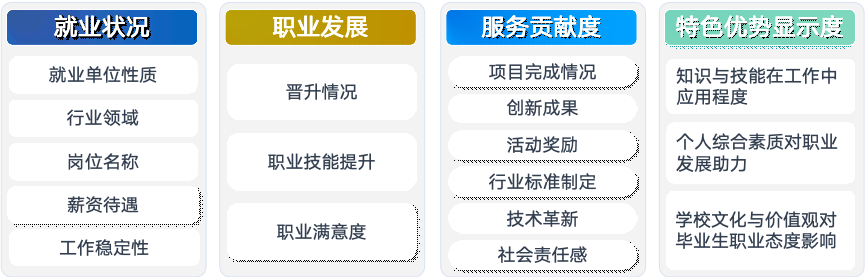

在推行“工学交替”基础上,二工大也建立了毕业生职业发展跟踪评价机制,调查量表覆盖就业状况、职业发展、服务贡献度、特色优势显示度等。

“这些调研结果反哺了学科专业的调整和改革,构建了适应未来、对接需求、动态调整的专业发展格局,近三年已将128项行业标准融入教学指标。比如,机械电子工程专业针对企业反馈的实践操作短板,将实践课程占比提高至40%,并引入企业真实项目教学。”白建峰表示。

同时,学校还在江南造船集团等长期录用毕业生的企业设立了“职业发展评价观测点”。

江南造船反馈数据显示,二工大毕业生入职后技术创新贡献率比行业平均水平高18个百分点,每100人年度专利申请量达25件左右,主导的生产流程优化使周期缩短25%。

基于这些数据,近5年,二工大新增及新申报了“新能源科学与工程”“标准化工程”“船舶与海洋工程”等多个契合产业趋势的专业。

其中,此次改革试点专业的标准化工程专业成立于2023年,也是上海市第一所开设该本科专业的高校。

首批学生入学后,学校采用了“标准化+行业知识学习”“专业教育+社会合作”的培养模式,致力于培养既有工科的理论技术、理性思维,也具备文科的综合融通、价值观念,并拥有复合知识结构与开放视野的高层次标准化人才。

目前,47个本科专业中,共有智能制造工程等38个专业紧密对接上海现代化产业体系,占比达80%。70%以上的毕业生服务上海现代化产业体系,近50%的毕业生服务浦东“六大硬核产业”。

未来三年内,二工大将继续发挥智能制造、标准化工程试点改革专业的示范与牵引,打造“点(试点专业)-线(学院专业群)-面(学校)”立体化产教深度融合人才自主培养体系,通过“政行企校”产教融合协同育人共同体建设,重构并调整专业设置,到2026年,理工类专业学生招生比例预计达到75%。

“我们将以此次人才改革试点为契机,锚定产业变革方向、聚焦产业发展需求、对接服务经济社会发展,推动人才链、教育链、产业链、创新链无缝衔接;不断优化学科专业布局、调整招生结构,面向国家战略和产业急需培养人才,开设更多的人才培养专项班、订单班,并围绕特定专业领域开设微专业,培养跨学科交叉融合培养应用型人才,不断夯实高水平应用创新型人才培养体系。”校长谢华清表示。

原始链接:https://mp.weixin.qq.com/s/VwTjT1pRWiC8Xtjm3Et3Dw