2025-09-09 来源:青年报·青春上海 记者:刘昕璐

随着入境免签政策持续放开,上海作为许多国际游客抵达中国的“第一站”,正吸引越来越多来自全球的目光。这个夏天,上海第二工业大学艺术与设计学院16名00后大学生组成“艺”家社会实践队,以“全球游客视角下的上海城市形象研究”为题,通过“线上内容分析与线下实地调研”相结合的混合研究方法,展开一场别开生面的社会调研,深入捕捉外国游客眼中的上海。

武康路上外国游客接受访谈后与调研成员的合影

※ 从500条帖文中感知上海的摩登和烟火气 ※

团队首先将视线投向国内外主流社交平台,系统搜集并分析500多条带#Shanghai标签、由外国游客自发发布的影像与推文,从设计、传播与符号三个维度展开解读。

二工大视觉传达设计专业2022级本科生沈思韩同学负责线上调研。她介绍,国际游客镜头下的上海呈现出鲜明的二元印象:一方面聚焦外滩、陆家嘴等现代化地标建筑群,凸显出上海作为国际化大都市的“摩登”气质;另一方面则是对街头美食、弄堂风貌等日常生活场景的细腻捕捉,展现了上海独有的“烟火气”。

一位在沪生活近两年的日本网友在网上表达对上海的观察。这位网友认为,上海的“路灯”是最能让他感受到上海特色的视觉符号之一,“这种金属灯柱带有弧形设计,采用类似传统图案的镂空设计,既现代又不像其他城市那样‘冰冷’。”他还从这些细节中读出了上海的“新旧交融”。比如,在豫园,红灯笼与玻璃幕墙建筑交相辉映,形成一种对比,却丝毫不显突兀。

另一位来自法国的网友Max也提到了“融合感”这个词:“传统符号(比如石库门、白玉兰)没有被刻意‘复古’,而是和现代设计(比如简约路牌、灯光秀)结合得很自然。”

“我们发现,外国游客尤其偏爱那些具有中国传统元素的场景,”沈思韩说,“比如豫园的九曲桥、田子坊的石库门老宅,甚至在一个普通弄堂里阿姨爷叔喝茶聊天的画面也会引发点赞和共鸣。”

团队还注意到,不少外国游客是通过平台的算法推荐“第一次看见上海”。这些短视频通常节奏明快、色彩鲜明,强调视觉冲击力和情绪感染力,也在一定程度上促进游客对上海的预期和旅行选择。

外国游客在外滩配合成员接受访谈

※ 在320次街头对话中听见真实反馈 ※

为验证线上发现,团队同步开展了线下实地调研。盛夏里,四支调研小队分别走访外滩、南京路步行街、田子坊等典型场域,采用配额抽样法开展问卷与深度访谈,并通过问卷平台收集有效样本,最终收回320余份问卷,获取20余条访谈实录和游客建议。

在田子坊,队员们遇到一位正在悠闲散步的韩国游客Ken。他说:“弄堂虽然不宽,但充满生活气息。和首尔的道路不同,这里保留了真实的居民生活——大家坐在门口喝茶、聊天,还有传统的小卖部,特别有人情味。”

被问及是否觉得弄堂代表“老上海”时,他思索片刻后认真地说:“这里的建筑虽然不高,但很有历史感。走在弄堂里,好像可以想象几十年前的生活。与陆家嘴相比,我更愿意推荐朋友们来弄堂,因为弄堂能让人理解上海的‘根’,更接近真正的生活。”最后,他用“温度”二字概括弄堂带给他的感受——“既有家的感觉,也有历史的温度。这是上海最打动我的地方。”

在豫园,来自马来西亚的游客Ali更是热情地和队员们分享了他的“美食之旅”。他笑着告诉队员,他这趟来上海最大的目标就是“吃遍豫园的小吃”。“原计划只吃一笼小笼包,结果太美味了,忍不住点了一整桌!”他兴奋地描述第一口咬开小笼包时的惊喜:“汤汁一下子喷出来,我差点叫出声!在我们马来西亚也有点心,但从来没有这么juicy的!”

最打动他的不只是味道,更是那种热闹的氛围。“摊位前有人来人往,店员在大声吆喝,游客边走边吃……在豫园,我第一次尝到了真正的‘上海味道’,那是一种很热闹、很有人情味的氛围。”问及上海之行的关键词,Ali毫不犹豫地说:“小笼包!”停顿了一下,他又笑着补充:“如果说陆家嘴让我看到未来,那么豫园的小吃,让我尝到了上海的心。”

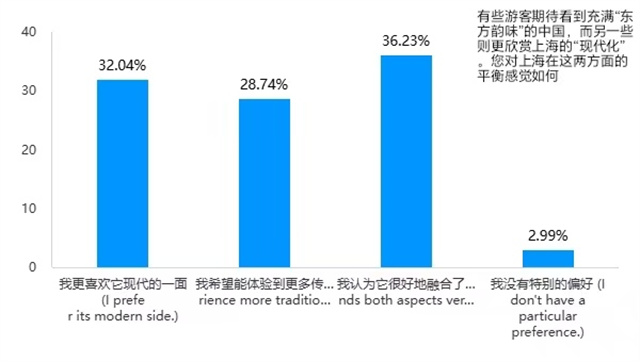

同学们的问卷反馈

※ 以青年视角为城市形象注入活力 ※

“我们发现,上海在外国友人眼中既现代又传统,既宏大又细腻,但在传播符号与实际体验之间,仍存可以优化的空间。”项目总负责人、视觉传达设计专业2023级本科生吴禹洁感叹,此次实践最大的价值,是借助“双线验证”的研究方法,系统捕捉到国际游客对上海的真实认知与情感倾向。

“在饮食体验上,不少外国游客反映,希望在景点周边就能方便地找到口味地道、具有代表性的中餐馆,但目前这类选择仍较为有限。在景观偏好方面,相较于陆家嘴这样的现代金融区,豫园这类富含江南文化底蕴的传统建筑更受外国游客青睐。在消费行为上,外国游客在上海的购物仍以食品、小纪念品等轻型消费为主,整体购物吸引力还有提升空间。”吴禹洁说。

基于这些成果,团队下一步计划结合艺术设计专业特长,推出一系列具有上海地域特色的文创产品——如面向商务人士的笔记本、水杯,以及更受年轻人喜爱的冰箱贴、明信片等“城市符号”小物,用设计赋能上海城市品牌建设。

透过一次次街头对话、一份份诚恳问卷,上海的城市形象,正被这些年轻人一点一点擦亮——更真实、更温暖、也更动人。“城市形象不是静态的设计成果,而是动态的游客体验总和。”在这支青年实践团队心中,从机场出境时遇见的欢迎海报到街头的共享单车配色,每一个视觉符号都是游客构建“上海印象”的一块拼图,希望团队最终形成的调研报告可以让大家看到,未来的城市形象设计,或许更需要更加“以游客为中心”的精细化思维,让符号不仅有上海的样子,更能传递上海的温度。

原始链接:http://www.why.com.cn/wx/article/2025/09/09/17574008891046064781.html