2025-05-13 来源:青年报·青春上海 记者:刘昕璐

谁也没有想到,一份7年前的AI毕设作品经过再次包装和演绎,居然能登上央视的舞台,这套行云流水般的机器人与人共打五禽戏的表演,汇成一个精彩节目——五禽戏创新融合秀《未来五禽图》,既萌又炫酷。

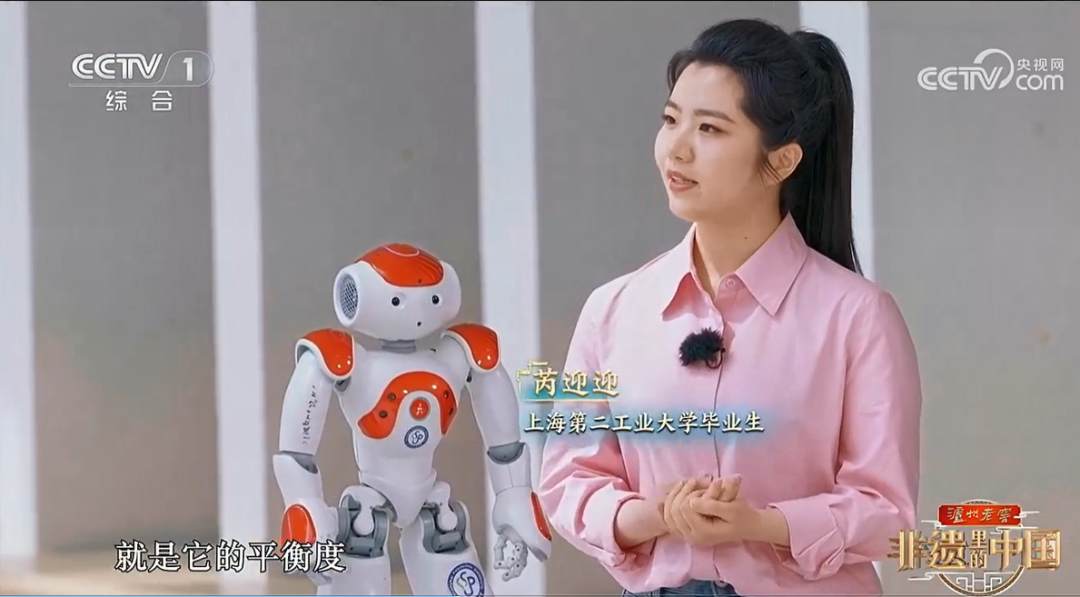

5月10日晚间,以上海第二工业大学2018届毕业生芮迎迎的毕设作品《机器人五禽戏》为基础的作品《未来五禽图》亮相央视,在CCTV-1央视综合频道《非遗里的中国(安徽篇)》节目中播出。节目中,由芮迎迎设计的呆萌机器人虎虎生风地打五禽戏,从虎扑的单腿平衡,到鸟飞的重心转移,每一帧都将“科技含量”拉满。回头看,7年前的AI毕设仍那么有超前性!

“你们当时做毕业设计太超前了吧!”

芮迎迎怎么也不会想到,毕业7年后,自己竟然会收到央视的邀请。周边朋友得知后也纷纷惊叹:“你们当时做毕业设计太超前了吧!”对此,芮迎迎表示,“我当时充满自豪与感恩,深感我们导师非常有远见,能够在2017年就带领我们做机器人的毕业设计,并独具匠心地启发我将家乡文化和智能科技相结合,正是这份创新思维的种子,我才有今天能被央视邀请的机会。”

文化传承创新、群体协同算法、科技美学呈现,可谓《机器人五禽戏》作品的三大特点。作为国内首个将国家级非遗“五禽戏”与仿人机器人结合的文化科技项目,作品希望通过数字化和智能化保护非物质文化遗产,吸引年轻群体关注传统养生文化,进行文化传承。

然而,要实现5台NAO机器人毫秒级动作同步也不是易事,必须使用协同算法。另外,还需要运用正运动学算法建模,通过25自由度仿生关节还原虎鹿熊猿鸟的神韵动作,并使用贝塞尔曲线插值算法优化出动作的流畅度。

“最大的难度就是机器人保持平衡度和切换动作时的灵活程度。”芮迎迎介绍,每一个动作都有固定参数,这套五禽戏整体的动作参数有30多万个。当时,做鸟飞动作的时候,就调试了20多天。因为,机器人正常站立的时候,重心是在两脚之间。要做鸟飞动作的时候,重心就要移到一只脚上。

节目筹备期间,从节目方案讨论到录制效果,从现场布置到调试机器人等各种细节,学校和导师都给予了全方位的支持。导师更是亲自带队,连续4天指导节目排练,打磨细节,才有了这次节目顺利精彩呈现。

机器人和演员在台前打五禽戏,而幕后操作这些机器人的则是二工大两名在读研究生:秦松和王思成。在秦松看来,这次将五禽戏与机器人结合起来,既有挑战,也很有意义。“我们通过编程让机器人模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物的动作,和演员一起踩着节拍演绎五禽戏。实际效果出乎意料地协调,既保留了传统韵味,也融入了现代科技感。”秦松深深感到,非物质文化遗产不是过去的东西,是活态传承和发展的,是可以焕发新的生命力的。

她毕业后“专业对口”正投身AI浪潮

这组会打五禽戏的机器人,自诞生后的几年来,不时出没在中小学,用于推广五禽戏。小朋友觉得机器人十分可爱,就跟着机器人互动,一起来练五禽戏,还会喊它“小铁人师傅”。

“站在央视的舞台上,我深深感受到,教育的真谛,在于用远见点燃学生的梦想,用行动支持学生的创新。”芮迎迎说。

芮迎迎正是二工大智能科学与技术专业第一届毕业生。该专业于2014年获批并开始招生,是全国第22个、上海市第2个智能科学与技术专业。该专业在学生培养中,一直秉持让学生结合自己的特长、参与实际项目等方式提升学生的创新应用能力。

毕业后,芮迎迎从事着“专业对口”的工作。“我目前就职于上海市静安区卫生信息中心,主要参与上海市便民就医标杆项目——‘健康静安’的医疗信息化建设。”芮迎迎说,在人工智能浪潮中,我们也在积极探索AI技术在医疗场景的落地应用,例如作为上海首个“居民健康画像”智能系统的试点区域,我们融合大模型分析、静安区域诊疗大数据及权威医疗知识库,为医生提供临床决策支持,同时帮助居民自主健康管理。

通过工作的实践,她越发深刻地体会到,AI技术的价值在于精准匹配真实需求——只有深度嵌入业务场景,了解用户的痛点、需求,才能真正打造AI应用“最后一公里”的适配能力,才能加速落地、持续迭代并创造实际效益。

如今,芮迎迎也十分鼓励学弟学妹们日常多参与科研项目、专业相关的社会实践、相关竞赛等等,“特别是那些能让你可以深入行业一线的机会,这种场景化学习对理解人工智能技术如何解决实际问题至关重要。”她说。

新生已全员必修《人工智能应用与实践》课程

记者获悉,这份毕业设计作品由上海第二工业大学计算机与信息工程学院副院长薛建新老师指导完成。薛建新团队具有10年仿人机器人教学和机器人二次创作经验,除了机器人五禽戏,更是带领团队开发了机器人街舞、机器人太极十三式等成果。另外,团队在机器人功能定制、强化学习、轻量级视觉网络和大模型应用等方面有深入研究,相关成果目前应用在医疗和健康领域。

面对学生作品登上央视一套,薛建新认为,这也是对学校人工智能教育成果的肯定。据介绍,学校人工智能类学科和专业布局较早,已经形成良好的人工智能教育体系。自从2014年智能科学与技术专业开始招生以来,2019年获批“数据科学与大数据技术”本科专业并开始招生,2021年计算机与信息工程学院整合“智能科学与技术”和“数据科学与大数据”两个专业,成立人工智能系。学校更是紧密结合《“AI+教育”行动计划(2024-2026)》,以产教融合、学科交叉为路径,积极服务上海科创中心建设,并通过“AI+专业”双向赋能体系落实这一要求。

目前,学校已建成169门AI融合课程,覆盖全部47个本科专业,如《机器视觉技术及应用》等课程直接对接智能制造产业需求。2024级新生全员必修的《人工智能应用与实践》课程,以“零编程门槛”设计激发学生跨学科创新潜力。数据显示,97%的学生对AI课程效果表示满意。

原始链接:http://www.why.com.cn/wx/article/2025/05/13/17471281461241749375.html