2025-04-01 来源:劳动观察 记者:郭娜

产业工人队伍的素质与规模,直接关系到经济的发展质量和国家综合竞争力。

制造强国战略的实施凸显了产业工人的重要性。习近平总书记强调,制造业是立国之本、强国之基,新时代新征程,产业工人需坚守技能报国初心,为建设制造强国贡献力量。2024年10月,中共中央、国务院发布《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》,明确指出产业工人是工人阶级的主体力量,是创造社会财富的中坚力量,是实施创新驱动发展战略、加快建设制造强国的骨干力量。充分彰显了产业工人在实体经济发展中的支撑作用。然而,长期以来产业工人的流失问题对制造业的可持续发展构成严重威胁。深入探究其根源,寻找破解之道,已成为推动制造强国建设、夯实实体经济根基的当务之急。

产业工人流失:内外因探寻

职业认同乏力,传承纽带松动。在时代的快速演进与观念的深度变革中,不同年代人群对制造业的职业认同感呈现出显著差异。数据显示,相较于老一辈产业工人,“90后”工人愿意子女继续投身制造业的比例大幅下滑。上一代人伴随着制造业的兴起与壮大,在长期的工作实践中积累了深厚情感与强烈归属感,见证并深度参与了行业从基础起步到逐步繁荣的全过程。然而,“90后”成长于信息爆炸的时代,互联网、金融等新兴产业,对年轻人产生了强大吸引力。在他们的认知里,制造业常与高强度体力劳动、相对封闭压抑的工作环境以及有限的职业上升空间相联系,由此导致对制造业的认同感偏低。这种观念不仅影响了他们自身的职业选择,更延伸到对子女职业发展的期望,使得制造业在吸引年轻劳动力方面遭遇重重阻碍,产业工人队伍的更新换代面临挑战,加速了人员流失。

企业培训动力不足,工人成长受限。数据显示,上海40%的企业在职业技能培训方面的投入占年度总预算比例不足5%,部分小微企业甚至不足1%,与发达国家企业平均10%-15%的投入水平相比,差距明显。此外,约25%的企业因担忧员工培训后离职,导致培训投资付诸东流,从而对员工培训持谨慎态度。这种短视行为,不仅限制了员工技能提升,更影响了企业自身的创新发展与竞争力提升。在制造业向高端化、智能化、绿色化转型升级的关键时期,产业工人对学习培训的需求普遍比较旺盛。随着新技术、新工艺、新设备不断涌入生产一线,产业工人明白,只有通过持续学习,掌握先进技术,才能在激烈的职场竞争中站稳脚跟。2025年初的劳动力市场分析报告显示,近48%的技能工人日均工作时长超过10小时,高强度劳动严重挤压学习时间。在线教育平台数据显示,统计数据显示,2024年制造业工人日均学习时长仅0.75小时,约78%的课程因加班中断。长此以往,不仅阻碍工人职业发展,也制约制造业技术创新与升级。

职业发展受阻,薪酬福利失衡。首先,产业工人职业发展通道不畅。上海产业工人等级结构不合理,原因在于技能人才晋升通道受阻。上海技能人才总量虽超过 300万人,但高技能人才仅约占技能人才总量的35%。其中无技术等级的比例高达72.8%,具有技术等级的劳动力仅占不到30%,初级和中级工占比为69%,高级工非常缺乏;没有专业技术职称的达61.3%,而有高级职称的仅占4.5%。一项针对上海300家制造业企业的调研发现,产业工人晋升到基层管理岗位的比例约为7%,晋升到中层管理岗位的比例不足2%。据统计,76%的企业中高级技师已经达到产业工人能够晋升的最高职称级别,仅14%的企业中高级技师人员转向管理岗位。同时,职业晋升时间长,从初级工人到高级技师的平均时间长达18年。

薪酬福利体系有待完善。一方面,技能人才总体收入水平有待提高。上海技能人才年平均工资为16.88万元,同比增长9.4%,且近五年技能人才工资均呈增长态势,但与其他行业相比仍然存在较大差距。据上海市统计局数据,2023年上海制造业从业人员平均年薪为12.5万元,而同期金融行业平均年薪达25.8万元,信息传输、软件和信息技术服务业平均年薪为22.6万元。制造业产业工人薪资仅为金融行业的48.4%、信息行业的55.3%。在高端制造业领域,如航空航天、集成电路制造等,虽然部分企业提供较高薪酬,但整体而言,与金融、互联网等高薪行业相比,仍缺乏吸引力。68%的普通一线工人和66%的高技能员工由于薪酬福利待遇不及预期选择离职。

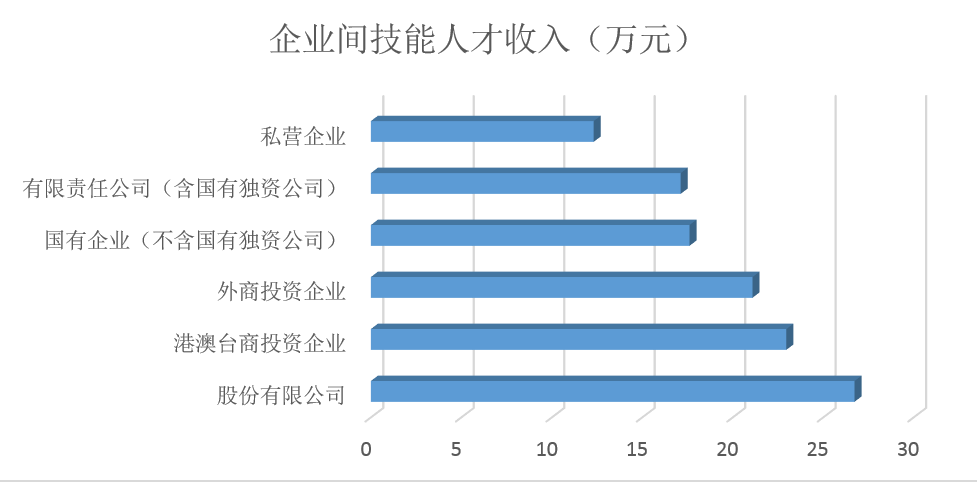

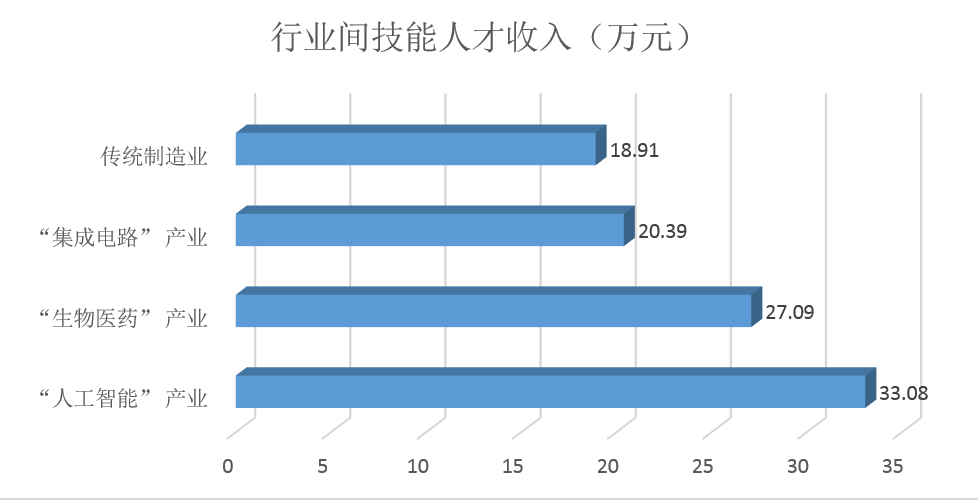

行业企业间技能人才收入差距过大。一是行业间技能人才收入差距过大。如电燃气水生产供应业、信息技术服务业、科技服务业等行业的技能人才工资较高,而像某些传统制造业等行业的技能人才工资相对较低 。如 “人工智能” 产业高技能人才年工资高位数为33.08万元,“生物医药” 产业为27.09万元,“集成电路” 产业为20.39万元,而传统制造业高技能人才年工资中位数为18.91万元。二是企业间技能人才收入差距过大。股份有限公司、港澳台商投资企业、外商投资企业的技能人才年平均工资位列前三,分别为26.73万元、22.96万元和21.09万元,而国有企业(不含国有独资公司)、有限责任公司(含国有独资公司)、私营企业间技能人才年平均工资相对较低,分别为17.61万元、17.12万元和12.31万元,倍数比为2.17:1.87:1.72:1.43:1.39:1。

企业间、行业间技能人才收入图表。调研团队制图

加强产业工人队伍建设:政府、企业与社会协同推进

习近平总书记强调:“产业工人是工人阶级中发挥支撑作用的主体力量,是创造社会财富的中坚力量,是创新驱动发展的骨干力量,是实施制造强国战略的有生力量。”当前,产业工人队伍的素质与规模,直接关系到经济的发展质量和国家综合竞争力。今年政府工作报告明确提出,要加强产业工人队伍建设,提高产业工人技能水平,为推动产业升级提供有力的人力保障。《新时期产业工人队伍建设改革方案》、《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》也为打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍指明了方向。为此,必须高度重视产业工人培育工作,采取切实有效措施,提升产业工人素质,为经济发展注入强劲动力。

加强思想引领,重塑职业认同。一是多方携手发力宣传制造业的价值与前景。广泛报道制造业在科技创新、产业升级中的突出贡献,展示制造业从业者凭借自身努力实现职业理想的生动故事。举办各类行业展会和技能大赛,让大众直观感受制造业的魅力与发展潜力,引导年轻一代重新认识制造业,提升对制造业职业的认同感。二是大力弘扬劳模精神和工匠精神。运用短视频、社交媒体等新兴平台,以生动鲜活的形式讲述劳模和工匠们的奋斗历程,让产业工人深刻领悟这些精神的内涵。企业内部可设立荣誉奖项,如“月度工匠之星”“年度技能楷模”等,对秉持工匠精神的优秀员工进行表彰和奖励,营造积极向上的工作氛围,激发工人的职业自豪感和责任感,增强他们对企业的忠诚度。

优化企业培训体系,助力工人成长。一是发挥企业培养技能人才主体作用。利用地方教育附加专项资金,落实企业职工培训补贴,支持企业自主组织或委托优质院校、职业技能培训机构组织开展企业职工培训。把产业工人接受继续教育情况纳入企业经营者业绩考核重要内容,表彰奖励优秀学员和优秀企业、优秀企业经营者。二是进一步完善企业职业培训制度。鼓励企业统筹培训资源,加强校企合作,优化技能人才培养模式,分层级做好应用型、技术型、技能型产业工人的终身职业技能培训、岗位技能提升培训、创业创新培训等组织实施工作。积极培育产教融合型企业,加强对企业的培育扶持,引导深入参与职业院校办学和学科专业建设,深化探索校企联合招生、联合培养人才的机制,提高企业培训质量。

完善保障机制,增强产业工人的获得感和归属感。一是畅通产业工人群体的职业发展通道。一方面,完善职业标准体系。将建立健全由职业标准、评价规范、专项职业能力考核规范等构成的多层次、相互衔接、国际可比的职业标准体系,以满足技能评价的需求。另一方面,向用人单位技能等级自主评价更多地放权赋能。鼓励企业根据技能岗位需求,对技能人才自主开展职业技能等级认定;完善技能导向的使用制度,推动企业建立首席技师制度、建设技能大师工作室并给予专项资助;引导企业建立健全技能岗位和专技管理岗位双向使用流动机制。二是健全产业工人群体的收入保障机制。一方面,建立与职业技能等级(岗位)序列相匹配的岗位绩效工资制。通过在工资结构中设置体现技术技能价值的工资单元,或根据职业技能等级设置单独的技能津贴等方式,合理确定技能人才工资水平,实现多劳者多得、技高者多得、创新者多得。另一方面,深入推进工资集体协商。由市人力资源和社会保障局、市总工会、市企业联合会或企业家协会等组成联席会议,形成政府主导、工会力推、企业配合的工作格局,共同推进工资集体协商工作。鼓励企业与技能人才协商确定工资水平,对高技能人才实行年薪制、协议工资制,建立企业年金和中长期激励机制,对在技术革新或技术攻关中作出突出贡献的高技能人才给予奖励,对优秀高技能人才实行特岗特酬。

(作者:周馨燃:上海第二工业大学职业技术教师教育学院24级研究生,研究方向:职业技术教育(财经商贸);于英杰:上海第二工业大学职业技术教师教育学院24级研究生,研究方向:职业技术教育(电子信息))

头图为AIGC生成。

原始链接:https://www.51ldb.com//shsldb/sz/content/0195f05760b6c0010000d7c90f012edc.htm